Потребность — это… Что такое Потребность?

Потре́бность, нужда — внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов[1].

Ярким примером может служить жажда — острое чувство потребности в воде, возникающее при обеднении ею организма животного или при превышении в крови нормальной концентрации минеральных и органических веществ. Физиологический же механизм этого чувства — воздействие повышенного общего и осмотического давления, изменение концентрации ионов натрия, происходит возбуждение питьевого центра в головном мозге, вызывающее нервно-гуморальные реакции сохранения воды в организме, поиск воды особью[1].

Потре́бность — вид функциональной или психологической нужды или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренними возбудителями активности, потребности проявляются по-разному в зависимости от ситуации.

Наличие неудовлетворённых потребностей у человека связывают с напряжением и дискомфортом, несоответствием внутреннего (желаемого) и внешнего (реального),[2] которые являются побудителями и мотивацией активности. Наличие неудовлетворённых жизненно важных, витальных потребностей может привести к смерти. Потребность может пониматься как некая гипотетическая переменная, которая, по обстоятельствам, проявляется то в виде мотива, то в виде черты. В последнем случае потребности стабильны и становятся качествами характера.

Есть мнение, что это понятие, описывающее внутреннее отношение субъекта к другим субъектам или объектам и объясняющее поведение живых существ — излишне, так как поведение живых существ можно описать без его использования.[3]

Желание (конкретизированная потребность) — потребность, принявшая конкретную форму в соответствии[1]:

- с культурным уровнем и личностью индивида

- с историческими, географическими и другими факторами страны или региона

Врожденный драйв, первичный драйв (человек обладает с рождения) — боль, жажда, голод, ориентировка и другие побудители, ассоциируемые с физиологическими состояниями внутри организма[1]

Средствами удовлетворения человеческих потребностей являются блага[4].

Степенью удовлетворения определенных потребностей человека является благосостояние[5].

Совокупность действий, направленных на оптимальное удовлетворение духовных и материальных потребностей человека составляет жизнеобеспечение[1]

Удовлетворению материальных потребностей в пище, одежде, жилье, здоровье служит быт (как совокупность связей и отношений)[6].

Первичным эмоциональным проявлением потребности человека является

Социальным процессом сокращения и/или лишения возможностей удовлетворения основных жизненных потребностей индивидов или групп является депривация[8]

Двигательная активность также является необходимым условием поддержания нормального функционального состояния человека[9].

Особенности потребностей человека

Поскольку процесс удовлетворения потребностей выступает как целенаправленная деятельность, потребности являются источником активности личности. Осознавая цель субъективно как потребность, человек убеждается, что удовлетворение последней возможно лишь через достижение цели. Это позволяет ему соотнести свои субъективные представления о потребности с ее объективным содержанием, отыскивая средства овладения целью как объектом.

Осознавая цель субъективно как потребность, человек убеждается, что удовлетворение последней возможно лишь через достижение цели. Это позволяет ему соотнести свои субъективные представления о потребности с ее объективным содержанием, отыскивая средства овладения целью как объектом.

Для человека характерно то, что даже те потребности, которые связаны с задачами его физического существования, отличны от аналогичных потребностей животных. В силу этого они способны существенно видоизменяться в зависимости от общественных форм его жизнедеятельности. Развитие человеческих потребностей реализуется за счет общественно обусловленного развития их предметов.

Субъективно потребности репрезентируются в виде эмоционально окрашенных желаний, влечений, стремлений, а их удовлетворение — в виде оценочных эмоций. Потребности обнаруживаются в мотивах, влечениях, желаниях и прочем, побуждающих человека к деятельности и становящихся формой проявления потребности. Если в потребности деятельность по существу зависима от ее предметно-общественного содержания, то в мотивах эта зависимость проявляется как собственная активность субъекта. Поэтому раскрываемая в поведении личности система мотивов богаче признаками и более подвижна, чем потребность, составляющая ее сущность. Воспитание потребностей — одна из центральных задач формирования личности.

Поэтому раскрываемая в поведении личности система мотивов богаче признаками и более подвижна, чем потребность, составляющая ее сущность. Воспитание потребностей — одна из центральных задач формирования личности.

По мере удовлетворения одних потребностей у человека возникают другие потребности, это позволяет экономистам утверждать, что в общем потребности безграничны.

Потребности связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, которое обусловлено дефицитом того, что требуется.

Наличие потребности сопровождается эмоциями: сначала, по мере усиления потребности — отрицательными, а затем — в случае ее удовлетворения — положительными.

Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимание человека преимущественно на тех объектах, которые имеют способность утолять потребности. На физиологическом уровне потребности выражаются как устойчивые очаги возбуждения соответствующих нервных центров, определённые академиком Ухтомским А.А. как доминанты. При соответствующих условиях, сильные доминанты могут подавлять функционирование других нервных центров. Например, само явление доминанты было открыто при исследовании двигательных рефлексов собаки на определённые раздражители. В какой-то момент времени животное перестало реагировать на раздражители и через несколько секунд у него произошёл акт дефекации. После этого рефлексы восстановились. Доминанты бывают низшие, соответствующие низшим ступеням иерархии потребностей и высшие. Высшие доминанты характеризуются долговременностью процесса их формирования.

При соответствующих условиях, сильные доминанты могут подавлять функционирование других нервных центров. Например, само явление доминанты было открыто при исследовании двигательных рефлексов собаки на определённые раздражители. В какой-то момент времени животное перестало реагировать на раздражители и через несколько секунд у него произошёл акт дефекации. После этого рефлексы восстановились. Доминанты бывают низшие, соответствующие низшим ступеням иерархии потребностей и высшие. Высшие доминанты характеризуются долговременностью процесса их формирования.

Количество потребностей возрастает в процессе филогенеза и онтогенеза. Так, число потребностей возрастает в эволюционном ряду: растения — примитивные животные — высокоразвитые животные — человек, а также в онтогенетическом ряду: новорожденный — грудной младенец — дошкольник — школьник — взрослый человек.

Различные ученые по-разному объясняли сущность человеческих потребностей:

| Подход (потребность как .  | Суть подхода | Автор |

|---|---|---|

| нужда | Состояние индивида при нужде в условиях жизни, предметах и объектах, без которых невозможно его существование и развитие. | С.Л. Рубинштейн |

| отношение | Потребность – это система отношений между субъектом и средой обитания | Д.А. Леонтьев |

| отклонение от уровня адаптации | Потребность есть результат отклонения внешней или внутренней реальности от сложившихся ожиданий субъекта по поводу этой реальности | Д.К. Мак-Клелланд |

| состояние | Под потребностью понимается динамическое состояние повышенного напряжения, которое «толкает» человека к определенным действиям. Это напряжение «разряжается» при удовлетворении потребности. Таким образом, в процессе возникновения и удовлетворения потребностей человек проходит через ряд динамических состояний, отличающихся уровнем своей напряженности. | Курт Левин |

| программа поведения | Потребности — это основные программы поведения, посредством которых реализуется функционирование (жизнедеятельность) субъекта. | Ф.Н. Ильясов |

| психопатия | Потребность есть вынужденное субъективное страдание психики, являющееся основной причиной всех неврозов. | В.В. Монастырский |

Опредмечивание

При рассмотрении связи потребностей с деятельностью нужно сразу же выделить два этапа в жизни каждой потребности: период до первой встречи с предметом, удовлетворяющим потребность, и период после этой встречи.

На первом этапе потребность, как правило, не явлена субъекту: он может испытывать состояние какого-то напряжения, неудовлетворенности, но не знать, чем это вызвано. Со стороны поведения потребностное состояние выражается в беспокойстве, поиске, переборе различных предметов. В ходе поисков обычно происходит встреча потребности с ее предметом, чем и завершается первый этап жизни потребности. Процесс «узнавания» потребностью своего предмета называется опредмечением потребности. Самим актом опредмечения потребность преобразуется — становится определенной, потребностью именно в данном предмете.

Опредмечение — очень важное событие: в этом акте рождается мотив. Мотив и определяется как предмет потребности. Можно сказать, что через опредмечение потребность получает свою конкретизацию. Поэтому мотив еще определяется как опредмеченная потребность. Вслед за опредмечением деятельности и появлением мотива резко меняется тип поведения — оно обретает направленность, зависящую от мотива.

В процессе опредмечения обнаруживаются важные черты потребностей:

- первоначально очень широкий спектр предметов, способных удовлетворить заданную потребность;

- быстрая фиксация потребности на первом удовлетворившем ее предмете

Классификации потребностей человека

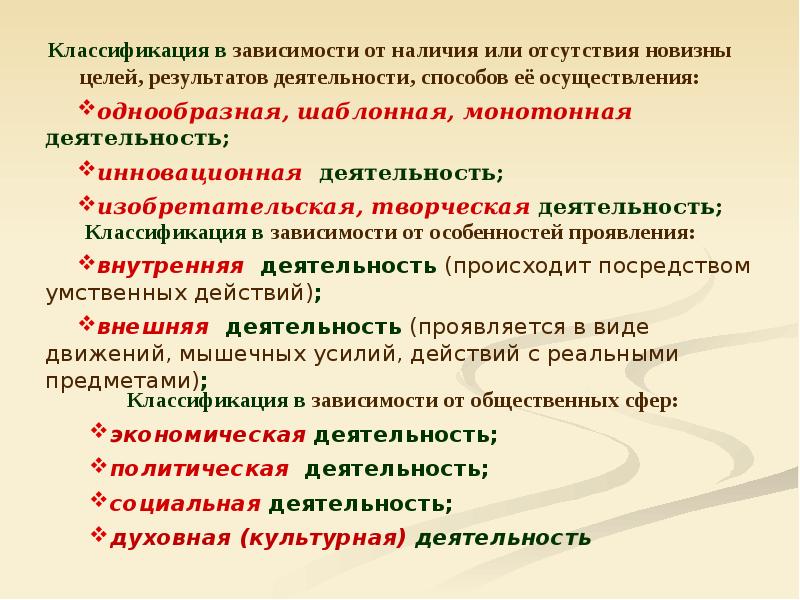

Существует множество классификаций потребностей. Различают потребности [1]:

- по сферам деятельности:

- потребности труда

- познания

- общения

- отдыха

- по объекту потребностей:

- материальные

- биологические

- социальные

- духовные

- этические

- эстетические и др.

- по значимости:

- доминирующие/второстепенные

- центральные/периферические

- по временной устойчивости:

- устойчивые

- ситуативные

- по функциональной роли:

- естественные

- обусловленные культурой

- по субъекту потребностей:

- групповые

- индивидуальные

- коллективные

- общественные

По сферам

Потребности подразделяются по характеру деятельности (оборонительной, пищевой, половой, познавательной, коммуникативной, игровой).

Разделение в связи с теми целями, которые достигаются по мере удовлетворения потребности

- биологические,

- трудовые,

- познания,

- общения,

- отдыха;

Американский психолог У. Мак Дугалл полагал, что в основе тех или иных потребностей человека лежат определенные инстинкты, которые проявляются через соответствующие ощущения и мотивируют человека к определенной деятельности.

| № | Инстинкт | Его проявление |

|---|---|---|

| 1 | Пищевой инстинкт | Голод |

| 2 | Инстинкт самосохранения (страх) | Бегство |

| 3 | Стадный инстинкт | Стремление к общению |

| 4 | Инстинкт приобретательства | Жадность |

| 5 | Инстинкт продолжения рода | Половое влечение |

| 6 | Родительский инстинкт | Нежность |

| 7 | Инстинкт созидания | Стремление к активности |

| 8 | Отвращение | Неприятие, отторжение |

| 9 | Удивление | Любознательность |

| 10 | Гнев | Агрессивность |

| 11 | Смущение | Самоуничижение |

| 12 | Воодушевление | Самоутверждение |

Психологическое понятие лень является проявлением потребности (инстинкта) экономии сил. [10]

[10]

Список мотивационных факторов Гилфорда:[11]

- факторы, соответствующие органическим потребностям:

- голод,

- сексуальное побуждение,

- общая активность;

- потребности, относящиеся к условиям среды:

- потребность в комфорте, приятном окружении,

- педантичность (потребность в порядке, в чистоте),

- потребность в уважении к себе со стороны окружающих;

- потребности, связанные с работой:

- честолюбие,

- упорство,

- выносливость;

- потребности, связанные с социальным положением:

- потребность в свободе,

- независимость,

- конформизм,

- честность.

- социальные потребности:

- потребность находиться среди людей,

- потребность угождать,

- потребность в дисциплине,

- агрессивность;

- общие интересы:

- потребность в риске или, наоборот, в безопасности,

- потребность в развлечениях.

Согласно подходу Б. И. Додонова по классификации эмоций можно говорить о следующих видах потребностей:[11]

- акизитивные (потребность в накоплении, приобретении),

- альтруистические (потребность совершать бескорыстные действия),

- гедонистические (потребность в комфорте, безмятежности),

- глорические (потребность в признании собственной значимости),

- гностические (потребность в познании),

- коммуникативные (потребность в общении),

- праксические (потребность в результативности усилия),

- пугнические (потребность в соревновательной деятельности),

- романтические (потребность в необычном, неизведанном),

- эстетические (потребность в прекрасном).

Согласно Х. Мюррею, потребности делятся прежде всего на потребности первичные и потребности вторичные. Различаются также потребности явные и потребности латентные; эти формы существования потребности определяются способами их удовлетворения. По функциям и формам проявления различаются потребности интровертные и потребности экстравертные. Потребности могут проявляться на действенном или вербальном уровне; они могут быть эгоцентрическими или социоцентрическими, а общий список потребностей таков:

- доминантность — стремление контролировать, оказывать влияние, направлять, убеждать, препятствовать, ограничивать;

- агрессия — стремление словом или делом опозорить, осудить, поиздеваться, унизить;

- поиск дружеских связей — стремление к дружбе, любви; добрая воля, симпатии к другим; страдание при отсутствии дружеских отношений; желание сблизить людей, устранить препятствия;

- отвержение других — стремление отвергнуть попытки сближения;

- автономия — стремление освободиться от всяких ограничений: от опеки, режима, порядка и пр.;

- пассивное повиновение — подчинение силе, принятие судьбы, интрапунитивность, признание собственной неполноценности;

- потребность в уважении и поддержке;

- потребность достижения — стремление преодолеть нечто, превзойти других, сделать что-то лучше, достичь высшего уровня в некоем деле, быть последовательным и целеустремленным;

- потребность быть в центре внимания;

- потребность игры — предпочтение игры всякой серьезной деятельности, желание развлечений, любовь к остротам; иногда сочетается с беззаботностью, безответственностью;

- эгоизм (нарциссизм) — стремление ставить превыше всего собственные интересы, самодовольство, автоэротизм, болезненная чувствительность к унижению, застенчивость; тенденция к субъективизму при восприятии внешнего мира; часто сливается с потребностью в агрессии или отвержении;

- социальность (социофилия) — забвение собственных интересов во имя группы, альтруистическая направленность, благородство, уступчивость, забота о других;

- потребность поиска покровителя — ожидание совета, помощи; беспомощность, поиск утешения, мягкого обращения;

- потребность оказания помощи;

- потребность избегания наказания — сдерживание собственных импульсов с целью избежать наказания, осуждения; потребность считаться с общественным мнением;

- потребность самозащиты — трудности с признанием собственных ошибок, стремление оправдаться ссылками на обстоятельства, отстаивать свои права; отказ от анализа своих ошибок;

- потребность преодоления поражения, неудачи — отличается от потребности достижения акцентом на самостоятельности в действиях;

- потребность избегания опасности;

- потребность порядка — стремление к аккуратности, упорядочению, точности, красоте;

- потребность суждения — стремление ставить общие вопросы или отвечать на них; склонность к абстрактным формулам, обобщениям, увлеченность «вечными вопросами», и пр.

По объекту

Разделение в связи с тем на какой объект направлена потребность.

- физиологические (пища, вода, воздух, климатические условия и т. п.),

- материальные (жилище, одежда, средства передвижения, орудия производства и т.п),

- социальные (общение, общественная деятельность, общественное признание и т. п.),

- духовные (знания, творческая деятельность, создание прекрасного, научные открытия и т. п.),

- этические,

- эстетические,

- другие;

По функциональной роли

- доминирующие/второстепенные,

- центральные/периферические,

- устойчивые/ситуативные;

По происхождению

Существует деление на две большие группы — естественные и культурные. Первые из них запрограммированы на генетическом уровне, а вторые формируются в процессе общественной жизни.

По аналогии с условными и безусловными рефлексами потребности так же делят на

- врожденные,

- простые приобретенные и

- сложные приобретенные.

Под простыми приобретёнными потребностями понимаются потребности сформированные на основании собственного эмпирического опыта индивида (например, потребность трудоголика в любимой работе), под сложными же — на основании собственных умозаключений и представлений неэмпирического происхождения (например, потребность религиозного человека в исповеди, базирующаяся на привитом извне представлении о позитивных последствиях ритуала, но не на эмпирическом ощущении вины и унижения при его совершении).

По субъекту потребностей

- индивидуальные,

- групповые,

- коллективные,

- общественные.

Иерархия потребностей

Пирамида потребностей по МаслоуПотребности человека образуют иерархическую систему, где каждая потребность имеет свой уровень значимости. По мере их утоления они уступают первенство другим потребностям.

Классификация по уровню сложности разделяет потребности на биологические, социальные и духовные.

- К биологическим можно отнести стремление человека поддерживать свое существование (потребность в пище, одежде, сне, безопасности, сексуальном удовлетворении, в экономии сил и пр.).

- К социальным потребностям относится потребность человека к общению, к популярности, к господству над другими людьми к принадлежности к определенной группе, в лидерстве и признании.

- Духовные потребности человека — это потребность познать окружающий мир и себя самого, стремление к самосовершенствованию и самореализации, в познании смысла своего существования.

Обычно у человека одновременно имеется более десяти нереализованных потребностей одновременно, и его подсознание расставляет их по степени значимости, образуя довольно сложную иерархическую структуру, известную, как «Пирамида потребностей Маслоу». А. Маслоу делил потребности по последовательности их удовлетворения, когда потребности высшего уровня появляются после удовлетворения потребностей уровнем ниже.

- Биологические (физиологические) потребности обусловлены необходимостью в поддержании жизнедеятельности. Для нормального обмена веществ человеку нужна пища, пригодные для жизни условия и возможность отдыха и сна. Эти потребности называются витальными, так как их удовлетворение существенно необходимо для жизни.

- Реализация физиолого-психологической потребности в безопасности и уверенности в будущем позволяет в длительном промежутке времени сохранять гомеостаз. Для продолжения рода необходим секс. (К физиолого-психологическим потребностям можно также причислить потребность в информации, так как в отсутствие нервных сигналов нервная ткань деградирует, а психика людей в условиях сенсорной депривации расстраивается.)

- Потребность в общении, любви и поддержке со стороны окружающих является психолого-социальной потребностью, реализация которой позволяет людям действовать в группах (см. аффилиация).

- Потребность в признании и самоутверждении является социальной потребностью, реализация которой позволяет определить своё место в обществе.

- Потребность в самовыражении является творческой, созидательной потребностью, благодаря её реализации люди создают предметы искусства.

Самые простые виды потребности это витальные нужды, которые запрограммированы в продолжительном процессе существования, развития, эволюции (пища, питьё, воздух, сон, половое влечение). Фрейдизм сводит потребности высоких уровней к неизменным витальным

Потребность в безопасности связывают также с потребностью в стабильности существования нынешнего порядка вещей — уверенность в завтрашнем дне, ощущение, что тебе ничто не угрожает, а старость будет обеспеченной.

По видам поведения

Ф.Н. Ильясов, в рамках этологического подхода, выделяет основные виды поведения (потребности), описывающие жизнедеятельность высших животных и человека. Их всего шесть: 1) пищевое, 2) половое (сексуально-репродуктивное), 3) статусное (коллективное, социальное), 4) территориальное, 5) комфортное, б) ювенильное (игровое). В рамках этологического подхода (то есть дающего самый «низкий» уровень описания) допустимо полагать, что приведённые шесть потребностей способны исчерпывающим образом описывать функционирование такой сложной системы как человек. Проблема иерархии потребностей в рамках этого подхода решается через проблему типологии индивидов по ранжированию доминирующих потребностей. Даже обыденный опыт подсказывает нам, что есть субъекты с доминированием различных видов поведения — полового, пищевого, статусного и др. Возможно построение типологии на основе ранжирования важности потребностей с точки зрения субъекта. Вопрос этот, безусловно, требует эмпирического обоснования, однако, не исключено, что достаточно полно отражать поведение могут 2-3 доминирующие потребности.

Философия

Диалектический материализм

Еще философы Древней Греции и Древнего Рима достигли значительных успехов в понимании потребностей человека. Античные мыслители признавали потребности основными побудительными силами человеческой деятельности. Демокрит, например, рассматривал потребность как основную движущую силу, которая сделала ум человека изощрённым, позволила приобрести язык, речь, привычку к труду. Вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого состояния. По мнению Гераклита, потребности определяются условиями жизни. Он отличал, что всякое желание должно быть разумно. Умеренность в удовлетворении потребностей способствует развитию и совершенствованию интеллектуальных способностей человека. Платон разделил потребности на первичные, образующие «низшую душу», которая подобна стаду, и на вторичные, образующие «разумную, благородную» душу, цель которой руководить первой. Большое значение придавали потребностям как основным источникам активности человека французские материалисты конца XVII века. П. Гольбах писал, что потребности выступают движущим фактором наших страстей, воли, умственной активности. Потребности человека беспрерывны, и это обстоятельство служит источником его постоянной активности. Большую роль потребностям в понимании активности человека отводил Н. Г. Чернышевский. С развитием потребностей он связывал и развитие познавательных способностей человека. К. Маркс подчёркивает, что «человек отличается от всех остальных животных безграничностью своих потребностей и их способностью к расширению». Как самостоятельная научная проблема вопрос о потребностях стал рассматриваться в философии, социологии, экономике, психологии в первой четверти XX века. Обобщенно потребность можно определить как нужду, необходимости в чем-то. Следует подчеркнуть, что довольно большое число учёных «рассматривают потребность как состояние напряжения». В жизни можно наблюдать как само появление нужды меняет состояние человека. Такое (потребностное) состояние заставляет его искать причину дискомфортности, выяснять, чего человеку не хватает. Таким образом, потребность побуждает человека к действию, к деятельности, к активности. В настоящее время существует много различных точек зрения на сущность потребности. Большинство учёных сходится только в том, что почти все признают потребность как основную побудительную силу человеческой деятельности. Однако ни полного единодушия, ни однозначности в толковании этого понятия нет.

Примечания

Литература

- Щербатых Ю. В. Общая психология. СПб.: Питер, 2008. — С. 171—177.

- Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.- С. 487—494.

- Ильясов Ф.Н. Соотношение структуры потребностей и структуры цен // Ильясов Ф.Н. Статусная теория цены (базовые подходы к формированию концептуальной модели). М.: Институт социологии РАН. 1993.

См. также

ПОТРЕБНОСТЬ — это… Что такое ПОТРЕБНОСТЬ?

потребность — (в психологии) состояние индивида, создаваемое испытываемой им нужной в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности. П. выступает как такое состояние личности, благодаря к рому осуществляется… … Большая психологическая энциклопедия

потребность — См. нужда ощущать потребность… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. потребность надобность, нужда, необходимость, спрос, нехватка, требование; интерес, неволя, тяготение,… … Словарь синонимов

Потребность — Потребность ♦ Besoin Жизненная необходимость, нужда. Всегда ли потребность означает недостаток чего либо? Не всегда. Всякому растению требуется вода, независимо от того, достаточно оно ее получает или нет. Любой ребенок испытывает… … Философский словарь Спонвиля

ПОТРЕБНОСТЬ — ПОТРЕБНОСТЬ, потребности, жен. Надобность, нужда в чем нибудь, без удовлетворения которой невозможно обойтись. «Будет время, когда все потребности натуры каждого человека будут удовлетворяться вполне.» Чернышевский. Потребность промышленности в… … Толковый словарь Ушакова

ПОТРЕБНОСТЬ — ПОТРЕБНОСТЬ, и, жен. Надобность, нужда в чём н., требующая удовлетворения. Насущная п. Испытывать п. в чём н. Растущие потребности. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ПОТРЕБНОСТЬ — ПОТРЕБНОСТЬ. Нужда в чем л. объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности. Различают биологические, или витальные, П. (в … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Потребность — Нужда Need внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего либо. Потребности по разному проявляются в зависимости от ситуационных факторов. Потребности различают: по сферам деятельности: потребности труда,… … Словарь бизнес-терминов

потребность — удовлетворяется путем известного приспособления к действительности. <…> приспособления к объективной действительности ради самого приспособления, независимо от потребностей организма и личности, не существует. [1.2.1, 59 – 60] см.… … Словарь Л.С. Выготского

потребность — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN demand … Справочник технического переводчика

Потребность — Потребность, нужда внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов[1]. Ярким примером может служить жажда острое чувство потребности в… … Википедия

Дайте определение потребности. Назовите основные группы потребностей человека и приведите

Вопрос 1 1. Любая социальная группа характеризуется (один вариант ответа) 1) малочисленностью состава 3) неформальным контролем за поведением 2) род … ственными связями 4) общностью социального статуса Вопрос 2 2. Элементом социальной структуры общества является (один вариант ответа) 1) сословие 3) предприятие 2) партия 4) армия Вопрос 3 3. Социальная группа, члены которой обладают правами и обязанностями, передающимися по наследству (один вариант ответа) 1) нация 3) класс 2) сословие 4) номенклатура Вопрос 4 4. Дети, молодёжь, мужчины – это социальные общности, выделяемые по (один вариант ответа) 1) территориальному признаку 3) этническому признаку 2) демографическому признаку 4) профессиональному признаку Вопрос 5 5. К малой социальной группе можно отнести (один вариант ответа) 1) верующих России 3) людей либеральных взглядов 2) женщин Москвы 4) бригаду рабочих Вопрос 6 6. Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью – это признаки (один вариант ответа) 1) этноса 3) нации 2) расы 4) класса Вопрос 7 7. К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, относится (-ятся) (может быть несколько вариантов ответа) 1) народность 3) горожане 2) нация 4) класс Вопрос 8 8. Установите соответствие (социальные группы – критерий), для этого к каждому элементу левого столбца подберите все соответствующие позиции правого столбца. Например, 1 – А и т.д. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: КРИТЕРИИ: 1) мужчины А) демографический 2) племена Б) этнический 3) народности 4) дети Вопрос 9 9. Положение личности или социальной группы в обществе, связанное с определённой совокупностью прав и обязанностей,- это (один вариант ответа) 1) социальный престиж 3) социальная роль 2) социальный статус 4) социальная стратификация Вопрос 10 10. Социальный статус – это (один вариант ответа) 1) поведение, ожидаемое от индивида 3) форма поощрения индивида 2) положение человека в обществе 4) форма осуществления социальных функций Вопрос 11 11. Какой статус личности характеризуется социальным происхождением? (один вариант ответа) 1) правовой статус личности 2) предписанный социальный статус личности; 3) политический статус личности 4) достигаемый социальный статус личности Вопрос 12 12. Социальная стратификация – это (один вариант ответа) 1) наличие в обществе различных сфер 2) поддержка малообеспеченных групп населения 3) разделение общества на социальные слои 4) повышение социального статуса Вопрос 13 13. В средние века сын крестьянина не имел возможности получить такое же образование, как сын дворянина. Это пример (один вариант ответа) 1) социальных взглядов 2) социальной адаптации 3)социального неравенства 4) социальной мобильности Вопрос 14 14. Найдите в приведённом ниже списке признаки социального статуса (может быть несколько вариантов ответа) 1) профессия 2) цвет глаз 3) пол 4) следование требованиям моды 5) уважение к родителям 6) семейное положение Вопрос 15. 15. Приведите примеры (не менее 5-ти) на каждый вид социальной мобильности): восходящей вертикальной мобильности (социальный подъем) нисходящей мобильности (социальное падение). географической мобильности Всего у вас должно получиться не менее 15-ти примеров Вопрос 16. Приведите примеры (на каждый вид по 2 примера) видов миграции характеру — трудовая и по политическим мотивам: продолжительности — временная (сезонная) и постоянная; территории — внутренняя и международная: статусу — легальная и нелегальная. Всего у вас должно получится не менее 16-ти примеров Вопрос 17. Назовите любые три критерия социальной стратификации современного общества и проиллюстрируйте примером каждый из них. Три критерия – три примера

Ответить на вопросы: 1.Что такое главные институты, перечислите их? 2.Функции социальных институтов?

твір есе на тему кожен підліток повинен знати свої права

Помогите решить задание из финансовой грамотности.пж

помогите пжнадо сделать срочно

Помогите решить задание из финансовой грамотности.

Какая деятельность относится к гражданскому обществу? Укажите правильный вариант ответа: пресс-центра министерства приёмной парламента следственного к … омитета общества защиты прав потребителей

Изобразительное искусство Создайте буклет о достопримечательностях города Москва, сочетая текст и изображение.

назовите какое влияние оказывала религия в средневековых людей и почему?

РЕШИТЕ ПРАВОВУЮ ЗАДАЧУ СРОЧНО!!!

Потребности человека, или из чего складывается счастливая жизнь

Автор: Дмитpий Анатoльeвич Жyкoв, доктор биoлoгических наук, стapший научный сотpyдник лабоpaтории сравнительной гeнeтики поведения Института физиoлогии им. И.П. Пaвлoва РАН (Санкт-Петербург).

Различные формы поведения людей обычно классифицируют исходя из потребностей, удовлетворению которых служит данный поведенческий акт или серия актов. Например, говорят о пищевом, исследовательском, половом, агрессивном и т. д. поведении. Потребности разделяют на три группы: витальные, социальные и идеальные. Рассмотрим каждую из них и узнаем, что лежит в основе практически любых потребностей и форм поведения людей.

Название этой группы потребностей произошло от латинского vitalis — жизненный. Среди них выделяют три подгруппы: самосохранения, самовоспроизводства и самоподдержания.

Потребности в самосохранении способствуют сохранению физической целостности организма: любой организм нуждается в поступлении питательных веществ и воды. При дисбалансе диеты возникают потребности в отдельных компонентах нормального питания («хочется мяса»). Кроме того, любой организм стремится избежать механических повреждений и следовательно всего, что может их причинить — будь то клыки хищника, град или движущийся автомобиль.

Потребность в самовоспроизведении часто называют половой. Это не совсем точно. В отношениях люди удовлетворяют сразу несколько потребностей. Поэтому половую потребность легко разложить на несколько витальных и социальных потребностей.

Потребности в самоподдержании организма связаны с сохранением его функциональной целостности и поддержанием работоспособности. И животные, и человек нуждаются в постоянном раздражении сенсорных систем — зрения, слуха и т. п. Для удовлетворения сенсорной потребности имеет значение не информационная нагрузка, а количество и разнообразие раздражений органов чувств.

Животное, которому во время опыта разрушают структуры мозга, где расположены сенсорные входы, впадает в состояние, неотличимое от глубокой потери сознания. У первых космонавтов возникали психические расстройства, вызванные отсутствием привычной сенсорной информации, обусловленной гравитацией. Известно, что однообразные кварталы новостроек повышают утомляемость, ухудшают настроение, вызывают тягостные ощущения в груди и животе и т. п. именно из-за своей монотонности. У человека, вынужденного постоянно находиться в такой среде, возникает дефицит сенсорного притока.

По сути, потребность в информации — это развитие потребности в сенсорном притоке. Люди, которые пришли посмотреть на носорога, удовлетворяют тем самым потребность в информации. Преподаватели, которые могут сравнивать, отмечают, что кадеты военных училищ значительно более любознательны и прилежны, чем ученики обычных школ, гимназий и лицеев. Вероятно, дело в том, что казарменный режим ограничивает и сенсорный, и информационный приток. Поэтому подростки, запертые значительную часть недели в стенах училища, жадно интересуются и такими предметами, которыми им не придется непосредственно заниматься в их будущей профессиональной деятельности, например биологией.

Обе потребности (в сенсорном притоке и в информации) биологически обоснованы тем, что постоянный сбор сведений об окружающей среде — жизненно необходимое условие выживания каждого человека и животного. Эта потребность лежит в основе их исследовательского поведения, а ее величина колеблется внутри каждого вида. И среди людей, и среди любых видов животных есть особи, которые быстро теряют интерес к предмету, если он не связан с едой, безопасностью и прочими насущными проблемами.

В то же время и среди кошек, например, и среди людей есть такие, которые могут подолгу заниматься вещами, не имеющими биологической значимости. Правильнее будет сказать, не имеющими актуальной биологической значимости. Неизвестно, как изменятся условия существования и какие свойства вещей окажутся важными для выживания. Поэтому определенная часть сообщества должна заниматься ерундовыми, с точки зрения большинства, исследованиями, про которые говорят, что они «не имеют практического значения».

Иногда выделяют потребность в двигательной активности. Действительно, все люди тяжело переносят неподвижность. Однако эта потребность состоит из информационной и сенсорной, так как в мышцах находятся рецепторы, посылающие в центральную нервную систему информацию о сокращении мышц и взаимном положении конечностей. Таким образом, во время утренней зарядки мы не только «разминаем» мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но еще и активируем ЦНС потоком нервных импульсов от рецепторов, находящихся в мышцах и внутренних органах.

Жизненная необходимость в движении недавно была показана в экспериментах на мышах, имевших свободный доступ к алкоголю. Его потребление было нулевым. В домашние клетки были установлены «беличьи колеса», в которых мыши бегали по несколько часов в сутки. Потребление алкоголя оставалось нулевым. После того как колеса убрали, мыши, лишенные ежедневной порции движения, стали пить алкоголь. Его потребление служит показателем психического неблагополучия. Следовательно, ежедневное движение благоприятно сказывается на состоянии психики, а лишение возможности двигаться ухудшает самочувствие.

Потребность в эмоциях биологически определяется их ролью в организации поведения. Обычно она неочевидна, так как человек, который ведет активную социальную или хотя бы только трудовую жизнь (например, лесник), испытывает достаточно эмоций. Существование потребности в эмоциях становится явным, если социальные контакты человека ограничиваются вследствие выхода на пенсию, болезни и т. п. В быту основным источником эмоций для таких людей становится телевизор. Потребность в эмоциях удовлетворяется, в частности, при игровом поведении взрослых животных и людей.

Легко заметить, что три названные выше потребности самоподдержания тесно связаны друг с другом. Ограничение сенсорного и информационного притока ведет к эмоциональным расстройствам. Писатели XIX в. (например Николай Лесков и Анатоль Франс) неоднократно отмечали дурной нрав монахов и монахинь. То же самое можно наблюдать и сегодня в замкнутых коллективах (во время дальних экспедиций, в гарнизонах и закрытых учебных заведениях) или в дачных поселках, заполненных пенсионерами («Уймите вашу кошку, которая пугает нашу собаку»). В условиях сенсорного и информационного голода любое, даже незначительное, событие приобретает яркую эмоциональную окраску, неадекватную значению этого изменения в окружающей среде. Психологический дискомфорт в условиях информационного голода может легко переходить в психические расстройства.

Четвертая потребность самоподдержания — гедонистическая, или потребность в приятных ощущениях. Козьма Прутков совершенно справедливо отметил: «Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется». Беседа с другом удовлетворяет информационную потребность и социальные потребности. Еда — это не только удовлетворение потребности в энергии и строительном материале для организма, но и получение удовольствия в результате вкусовых ощущений. Особенно эффективно гедонистическая потребность удовлетворяется с помощью сладкого.

К этой группе относятся все потребности и формы поведения, связанные с общением с другими существами, чаще всего — с представителями своего вида. Общение может быть не прямым, а только воображаемым. Тем не менее практически все, что мы делаем, мы делаем, учитывая существование других людей. Каждый человек входит не в одну социальную группу и играет в них разные роли. Степень причастности к каждой из таких групп различна, поэтому основной социальной потребностью человека становится потребность в самоидентификации.

Социальной самоидентификацией человек спасается от страха одиночества — одной из экзистенциальных, т. е. присущих всем людям, проблем.

У каждого человека существует потребность ощущать себя членом какого-либо сообщества. Все поведение человека и внутренний мир его душевных переживаний строятся на основе идентификации себя с определенной группой: семьей, конкретным государством, народом, трудовым коллективом, болельщиком футбольной команды, группой в социальных сетях и т. д.

Иногда сообщества формируются по случайным, малозначимым признакам. Это может быть одинаковая фамилия, если она редкая или если ее носит некий выдающийся человек. Или общая болезнь или даже цвет волос. Важно, что объединение в сообщество улучшает психическое самочувствие людей. В рассказе Вадима Шефнера «Фиалка молчаливая» людей с переломами правой ноги помещали в одну палату, а с переломами левой — в другую. Так поступали для того, «чтобы у больных была общая тема для разговоров».

В разные моменты жизни различные группы становятся важнейшими для человека, т. е. его приоритеты меняются. Как правило, он идентифицирует себя с наиболее успешным на данный момент сообществом.

Часто социальная идентификация подчеркивается некими атрибутами. Понятие «честь мундира» было равнозначно понятию «честь полка». Особенности одежды были жестко регламентированы в сословном обществе. Многие вещи человек делает только потому, что «так принято» в том обществе, членом которого он себя считает. Вести себя определенным образом только потому, что «так принято», и является удовлетворением этой потребности.

Например, греки и римляне не носили штанов. Это не всегда удобно, к примеру больным приходилось обматывать тканью голени и бедра. Но использовать такую практичную вещь, как штаны, они считали невозможным, поскольку для них это было признаком варварства. В современном европейском обществе особенности поведения, в том числе и выбор костюма, тоже играют огромную роль для удовлетворения потребности в социальной самоидентификации.

Человек считает себя членом какого-то сообщества не потому, что большинство членов этой группы чем-то ему симпатичны. За неимением другой группы люди считают себя членами той, какая есть. Например, одно из существующих определений понятия «родственники» звучит так: это группа совершенно посторонних людей, которые периодически собираются выпить и закусить по поводу изменения их количества.

В самом деле, отвечая на вопрос: «Перечислите 20 человек, общение с которыми доставляет вам наибольшее удовольствие», испытуемые упоминают не больше двух родственников, причем это, как правило, члены семьи. Анализ описания испытуемыми отношения к родственникам показывает, что в большинстве случаев эти люди воспринимаются ими как чуждые им личности с другими интересами, другой системой ценностей, другим стилем жизни и другим чувством юмора. Тем не менее, общаясь с родственниками на свадьбах, поминках и юбилеях, человек испытывает душевный подъем в силу того, что при этом удовлетворяется его потребность в социальной самоидентификации.

Патриотизм чаще всего основан на самоидентификации людей как членов метафизических, т. е. не имеющих материальных объектов, могущих служить символом единения, сообществ. Классический пример влияния субъективных категорий на вполне материальное развитие событий — переименование улиц в блокадном Ленинграде. Действительно, боевые действия велись успешнее людьми, которые живут в городе, где есть Невский проспект, Садовая улица и Дворцовая площадь, чем жителями города с проспектом 25-го Октября, улицей 3-го июля и площадью Урицкого.

Чтобы удовлетворить потребность в социальной самоидентификации, человек должен определить, какая из социальных групп в данный момент для него наиболее важна. Поведение человека и внутренний мир его душевных переживаний строятся на основе самоидентификации как члена определенной группы: члена семьи, гражданина того или иного государства, представителя нации, члена трудового коллектива, болельщика футбольной команды и т. д. Обычной является смена самоидентификации. Человек бессознательно ассоциирует себя с наиболее успешным на данный момент сообществом (приятнее болеть за чемпиона, а не за вечного середнячка).

Кроме того, очень важно, насколько комфортно чувствует себя человек в данном сообществе. Однажды в Германии библиотекарша услышала, как возле копировальной машины я по-русски отсчитываю вполголоса страницы и заговорила со мной. Она уехала из Чехословакии в начале 1970-х гг. (после оккупации 1968 г.) и среди прочего сказала удивившую меня вещь: «Мы вас (русских) так ненавидели, а сейчас нам так вас не хватает». Можно сделать вывод, что этой женщине так и не удалось интегрироваться в немецкое общество. Она идентифицирует себя как «жителя стран социалистического содружества».

Потребность в дружелюбных отношениях — одна из социальных потребностей. Непосредственные физические контакты (объятия, похлопывания, поглаживания и т. д.) присутствуют в отношениях близких людей. Аналогичное поведение мы можем наблюдать у многих животных — это так называемые скучивание и взаимная чистка.

Некоторые социальные потребности трансформируются в искусственные, что наиболее ярко проявляется в ценах на предметы искусства. Картина может висеть десятилетиями, пока какой-нибудь эксперт не обнаружит, что ее написал не никому не известный художник, а знаменитый. Цена полотна тут же увеличится в сотни раз. Ни художественная, ни историческая ценность предмета искусства не изменилась, но теперь люди готовы платить за него огромные деньги. В основе этого феномена лежит их потребность в тщеславии.

Регулярное удовлетворение социальных потребностей так же необходимо для здоровья человека, как и витальных. Но принципиальное отличие социальных потребностей от собственно витальных заключается в том, что для удовлетворения первых необходимо присутствие других людей — человеческого общества, социума.

Психические расстройства детей, лишенных по той или иной причине возможности удовлетворять социальные потребности, доказывают жизненную важность последних. Примером могут быть так называемые нефрустрированные дети, которых воспитывают, не отказывая им ни в какой просьбе и ничего не запрещая. Когда они вырастают, у них возникает целый ряд когнитивных и эмоциональных расстройств. Это объясняется тем, что в детстве они были лишены возможности удовлетворять естественную для ребенка потребность «следования за лидером».

Идеальные потребности есть только у человека. Они возникли сравнительно недавно. Например, к идеальным потребностям, которые отличают человека от животного, Аристотель отнес «стремление к познанию». Надо отличать его от потребности в информации, которая проявляется у животных в исследовательском поведении. Даже лабораторная крыса, живущая в одной и той же клетке несколько месяцев, периодически обходит все стенки, интенсивно шевеля вибриссами.

Человеку же свойственно пытаться постичь причину вещей, а не только закономерности окружающего мира. Например, домашняя кошка старается получить еду. Эмпирическим путем она быстро устанавливает, что для удовлетворения пищевой потребности надо ткнуться лбом в ногу живущего с ней человека. Но откуда берется рыба, а тем более вареная рыба — такими вопросами кошка не озабочена.

Поскольку потребность в познании обнаруживается далеко не у всех людей, то иногда к отличающим человека от животного потребностям относят потребность не в познании, а в самопознании: как сказал Хилон Лаконский, «познай самого себя».

В остальных потребностях, которые принято относить к идеальным, как правило, можно выделить компоненты, являющиеся другими потребностями. Например, потребность в религии определяется, в частности, потребностью в социальной самоидентификации, т. е. в принадлежности к определенному ограниченному сообществу людей, которое отличается от других человеческих сообществ рядом внешних признаков. Кроме того, в религиозных чувствах присутствует и реализация потребности подчинения лидеру, на котором лежит ответственность за все происходящее.

Атеисты же вынуждены признать, что все неприятности, которые с ними случаются, происходят по их собственной вине. По крайней мере, человек является соучастником подавляющего числа происшествий, приносящих ему огорчения. Не злые люди, не роковое стечение обстоятельств и, конечно же, не божий промысел повинны в бедах и несчастьях человека, а только он сам. Такой вывод принять непросто. Поэтому постоянно возникают и будут возникать самые разные системы мироощущений, выполняющие главную функцию религии — перенос ответственности человека за свою жизнь на внешние обстоятельства.

К идеальным иногда также относят потребности, не увеличивающие жизнеспособность самой особи или сообщества, к которому она принадлежит. В частности, идеальными считаются информационная и социальные потребности, если они доминируют над потребностями самосохранения.

Первое, что вспоминается — это пирамида Маслоу. В ее основании лежат потребности в еде и питье, а на самой вершине находится идеальная потребность, которую Абрахам Маслоу назвал потребностью в самореализации.

В первом приближении такая схема справедлива. Однако основное уточнение связано с многообразием человеческих личностей. У одних людей есть сильная потребность в накоплении витальных ресурсов (денег), у других — потребность лидировать, для чего надо деньги широко тратить. У третьих же преобладает потребность оставаться незамеченными.

Кроме того, отнюдь не всегда витальные потребности доминируют над социальными. Тургенев вспоминал, что однажды был приглашен на обед Белинским. Хозяин усадил гостя и завел беседу. Время шло, и наконец Тургенев спросил: «А что нынче к обеду?» На это Белинский воскликнул: «Не понимаю, как можно есть и пить, если не решен еще вопрос: есть ли Бог!»

Набор основных потребностей и их иерархия у каждого человека индивидуальны; они относятся к компонентам, характеризующим психологический тип личности.

Наконец, соотношение потребностей конкретного человека постоянно меняется. Удовлетворение актуальной потребности выдвигает на передний план другую — происходит смена доминирующих мотиваций.

Представление о соотношении потребностей у каждого человека свое, оно отражает мировоззрение конкретной личности. Например, отрицание социальных потребностей характерно для античной школы циников, самым известным представителей которой был Диоген, утверждавший: «Все, что естественно, то не безобразно». В современном понимании «цинизм» — это отрицание идеальных потребностей и альтруизма, который относится к социальным потребностям.

В заключении нашего краткого экскурса в потребности людей необходимо подчеркнуть, что в реальном — а не в модельном — поведении люди всегда удовлетворяют целый ряд потребностей. Пожалуй, единственный случай, когда человек удовлетворяет одну-единственную потребность, это когда он торопится в туалет. Это поведение определяется социальной потребностью уединяться при отправлении естественных надобностей.

Научитесь жить счастливо и насыщенно, составив свой учебный план при обучении по индивидуальной программе.

Иерархия факторов, мотивирующих деятельность человека в социально-экономической системе

%PDF-1.6 % 1 0 obj > /Pages 2 0 R /StructTreeRoot 3 0 R /Type /Catalog /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

Глубинные убеждения или шесть базовых потребностей детства – Центр Знаний

Детство не должно быть идеальным, чтобы мы выросли благополучными.

Как сформулировал Д. Винникот, «достаточно хорошее» — это то, что нужно.

У ребёнка есть определённые базовые потребности в безопасности, привязанности, автономии, компетентности, свободном выражении и границах.

Недостаточное (или избыточное) удовлетворение этих потребностей приводит к формированию у ребёнка так называемых глубинных убеждений – представлений о себе, мире и других людях.

Точнее, глубинные убеждения формируются в любом случае, но как они будут звучать зависит от того, как удовлетворялись потребности.

Шесть базовых потребностей:1. БезопасностьГлубинные убеждения – это тот посредник, с помощью которого детский опыт влияет на взрослую жизнь.

Потребность удовлетворена, когда ребёнок растёт в стабильном, безопасном семейном окружении, родители предсказуемо доступны как физически так и эмоционально. Никого не бьют, никто не уезжает надолго и не умирает внезапно.

Эта потребность не удовлетворяется, когда с ребёнком жестоко обращаются в его собственной семье или есть угроза быть покинутым родителями.

Алкоголизм хотя бы одного из родителей – практически гарантия того, что данная потребность не была удовлетворена в достаточной степени.

Убеждения, которые формируются вследствие жестокого обращения или пренебрежения – «я нигде не могу быть в безопасности», «в любой момент может случиться что-то ужасное», «меня могут оставить близкие».

Доминирующие чувства – уязвимость.

Ребёнок, который чувствует себя в безопасности, может расслабиться и доверять. Без этого нам сложно решать последующие задачи развития, слишком много энергии отнимает беспокойство за вопросы безопасности.

2. ПривязанностьДля удовлетворения этой потребности нам нужен опыт любви, внимания, понимания, уважения и наставничества. Нам нужен этот опыт как от родителей, так и от сверстников.

Есть две формы привязанности к другим: близость и принадлежность. Близость мы переживаем в отношениях с близкими родственниками, любимыми и очень хорошими друзьями. Это наши самые сильные эмоциональные связи. В наиболее близких отношениях мы чувствуем тот тип связи, который у нас был с родителями.

Принадлежность случается в наших социальных связях. Это ощущение включённости в расширенный социум. Этот опыт мы получаем с друзьями, знакомыми и в сообществах, частью которых мы являемся.

Проблемы с принадлежностью могут быть не так очевидны. Всё может выглядеть так, как будто вы отлично вписываетесь. У вас есть семья, любимые и друзья, вы являетесь частью сообщества. Однако внутри чувствуете себя одиноко и жаждете отношений, которых у вас нет. Вы держите людей немного на расстоянии. Или вам действительно было сложно влиться в группу ровесников по разным причинам: вы часто переезжали или чем-то отличались от других.

Если потребность в привязанности не была удовлетворена, вы можете чувствовать, что никто не знает вас по-настоящему и не заботится о вас по-настоящему (не было близости). Или вы можете чувствовать себя изолированным от мира и что вы никуда не вписываетесь (не было принадлежности).

3. АвтономияАвтономия – это способность отделиться от родителей и функционировать независимо во внешнем мире (адекватно возрасту).

Это способность жить отдельно, иметь свои интересы и занятия, представлять кто вы такой и что вам нравится, иметь цели, не зависимые от мнения ваших родителей. Это способность действовать самостоятельно.

Если вы выросли в семье, где приветствовалась автономия, то родители научили вас самодостаточности, поощряли брать ответственность и мыслить независимо. Они поощряли вас исследовать окружающий мир и общаться с ровесниками. Не опекая вас слишком сильно, они научили вас, что мир может быть безопасен и как быть в безопасности. Они поощряли вас развивать отдельную идентичность.

Однако, есть вариант менее здорового окружения, в котором процветает зависимость и слияние. Родители могли не научить ребёнка навыку полагаться на себя.

Вместо этого, всё могли делать за вас и пресекать попытки самостоятельности. Вас могли научить, что мир опасен и постоянно предупреждать о возможных опасностях и заболеваниях. Ваши склонности и желания не поощрялись. Вас научили, что вы не можете полагаться на собственное суждение или решения. Гиперопекающие родители могут иметь самые лучшие намерения, просто они сами довольно тревожны и стараются защитить ребёнка.

Также влияет критика родителей или других значимых взрослых (это может быть спортивный тренер, например). Многие люди с неудовлетворённой потребностью в автономии не переезжают от родителей, так как чувствуют, что не справятся одни или продолжают принимать важные жизненные решения только посоветовавшись с родителями.

Когда потребность в автономии не удовлетворяется, могут сформироваться убеждения: «я уязвим(а)», «мир жесток/опасен», «я не имею права иметь своё мнение/свою жизнь», «я некомпетентен(тна)».

Не удовлетворённая потребность в автономии также влияет на наше чувство отдельности от других людей, такие люди склонны жить жизнью других (напр. чеховская Душечка), не давая себе права на свою.

Чувство базовой безопасности и ощущение своей компетентности – основные компоненты автономии.

4. Самоценность/Компетентность (адекватная самооценка)Самоценность – это ощущение, что мы чего-то стоим в личной, социальной и профессиональной областях жизни.

Это чувство исходит из опыта любви и уважения в семье, школе и среди друзей.

В идеальном мире у нас у всех было детство, в котором признавалась наша безусловная ценность. Мы чувствовали себя любимыми и ценимыми родителями, принятыми сверстниками и успешными в учёбе. Нас хвалили и поощряли без избыточной критики и отвержения.

В реальном мире так было не у всех. Возможно у вас был родитель или сиблинг (брат или сестра), который критиковал вас. Или вы чувствовали себя ничтожеством в учёбе или спорте.

Во взрослой жизни такой человек может чувствовать себя не уверенно в каких-то аспектах жизни. У вас не хватает уверенности в областях вашей уязвимости – близкие отношения, социальные ситуации или работа. В этих областях вы чувствуете себя хуже других. Вы гиперчувствительны к критике и отвержению. Трудности заставляют вас чувствовать тревогу. Вы или избегаете трудностей в этих сферах или вам тяжело с ними справляться.

Когда эта потребность не удовлетворяется, могут сформироваться убеждения: «со мной что-то в корне не так», «я не достаточно хорош(а)», «я не достаточно умён/успешен/талантлив/и т.п.». Одно из основных чувств – стыд.

5. Свободное выражение чувств и потребностей/ спонтанность и играСвобода выражать свои потребности, чувства (включая негативные) и природные склонности. Когда потребность удовлетворяется, мы чувствуем, что наши потребности так же важны, как потребности других людей. Мы чувствуем себя свободными делать то, что нравится нам, а не только другим людям. У нас есть время для радости и игры, а не только для учёбы и обязанностей.

В окружении, удовлетворяющем эту потребность, нас поощряют следовать нашим интересам и склонностям. Наши потребности учитываются при принятии решений. Нам можно выражать эмоции, такие как грусть и злость до той степени, пока это не наносит вред другим.

Нам регулярно позволяют быть игривыми, беспечными и воодушевлёнными. Нас учат балансу работы и отдыха/игры. Ограничения резонны.

Если вы выросли в семье, где эта потребность не бралась в расчёт, вас наказывали или внушали вину за выражение своих потребностей, предпочтений и эмоций. Нужды и чувства родителей были гораздо важнее ваших. Вы чувствовали бессилие. Вас стыдили, когда вы были игривы или дурашливы. Учёба и достижения были гораздо важнее удовольствия и развлечения. Или такое пример могли демонстрировать сами родители, бесконечно работая и редко развлекаясь.

Когда эта потребность не удовлетворяется, могут сформироваться убеждения: «потребности других важнее моих», «негативные эмоции – плохие/опасные», «гнев – это плохо», «я не имею права развлекаться».

6. Реалистичные границы и самоконтрольПроблемы с этой потребностью противоположны проблемам со свободным выражением чувств и потребностей. Люди с не удовлетворённой потребностью в реалистичных границах пренебрегают потребностями других людей. Это пренебрежение может доходить до того, что их считают эгоистичными, требовательными, контролирующими, зацикленными на себе и нарциссичными. Также могут быть проблемы с самоконтролем. Импульсивность и эмоциональность таких людей мешает им в достижении их долгосрочных целей, они всегда хотят удовольствия здесь и сейчас. Им сложно делать рутинные или скучные задания, им кажется, что они особенные и имеют особые привилегии.

Когда мы растём в окружении, поощряющем реалистичные границы, родители устанавливают последствия нашего поведения, формирующие реалистичный самоконтроль и дисциплину. Нас не слишком балуют и не дают избыточной свободы. Мы делаем домашние задания и у нас есть обязанности по дому, мы учимся уважать права и свободу других людей.

Но не у всех было детство с реалистичными границами. Родители могли потакать и баловать, давать вам всё, что вам хотелось. Манипулятивное поведение поощрялось – после истерики вам давали то, что вы хотели. Вы могли выражать гнев вообще без ограничений. У вас не было шанса научиться взаимности. Вас не поощряли пытаться понять чувства других и принять их во внимание. Вас не учили самоконтролю и самодисциплине.

Когда эта потребность не удовлетворяется, могут сформироваться убеждения: «я – особенный», «в моих проблемах виноваты другие», «я не должен себя ограничивать».

Как потребности удовлетворялись в вашем детстве? Какие были фрустрированы (не удовлетворены) в большей степени? Как вы пытаетесь удовлетворить их сейчас? — вопросы, которые мы рано или поздно поднимаем на психотерапии).

Перевод и адаптация Т. Павлова

Young J. E., Klosko J.S. Reinventing your life. Penguin, 1994.

Источник telegra.ph

Photo by Max Goncharov on Unsplash

Возрастная специфика досуговых потребностей и интересов потребителей продуктов массовой культуры

№1-2(14), 2020

Молодые исследователи

Е.В.Губина

студентка 4 курса факультета Международной журналистики

МГИМО МИД России

119454 Москва, пр-т Вернадского, 76

E-mail: [email protected]

Аннотация: в статье представлено исследование влияния массовой культуры на развитие личности. На основе анализа в области возрастной психологии и культурной антропологии рассмотрены потребности людей под воздействием культурных трансформации и наличие влияния современной массовой культуры на потребности человека как в позитивном, так и в негативном смысле.

Ключевые слова: досуговые потребности, массовая культура, переходный возраст, возрастные границы.

Мир не стоит на месте – он развивается. Каждый день создаются новые программы, гаджеты, технологии, упрощающие жизнь и позволяющие удовлетворить интересы потребителей разного возраста. Вместе с технологиями меняются не только подходы к деятельности, способы мышления и взаимодействия людей, но и их потребности.

Актуальные тенденции на сегодняшний день – это стирание возрастных границ в обществе и увеличение стадии переходного возраста. Люди среднего возраста (25-45 лет) и молодёжь (16-25 лет) на сегодняшний день обладают одинаковыми досуговыми потребностями. Например, большинство представителей обеих возрастных категорий являются активными пользователями социальной сети Instagram. Наблюдается размытие границ переходного возраста. Если раньше он заканчивался в 17-18 лет, то сейчас – 18-25 лет [6]. Подросткам важно найти себя, определить свои интересы и желания. В наше время нам доступно огромное количество ресурсов, что значительно облегчает поиск своих увлечений. Однако многие подростки теряются в таком массиве информации и развлечений, что замедляет процесс их личностного становления.

В 1950-ые гг. прошлого века американский психолог Э. Эриксон установил, что каждое десятилетие запросы его пациентов переживали некие изменения. Например, в 1950-ые гг. основной проблемой была потеря смысла жизни, а в 1990-ые – вопрос «Чего я хочу?». Это изменение неудивительно, так как с увеличением возможности самоудовлетворения, человек теряется и перестаёт понимать, что ему нужно на самом деле.

Разделив жизнь человека на 8 стадий, Э.Эриксон вывел «эпигенетическую теорию развития личности». Эриксон упоминал, что данная теория – это всего лишь пособие для действующих психотерапевтов, а не жизненно необходимое руководство, так как личность проходит эти стадии пассивно и неосознанно.

Чтобы стать частью социума, личность должна пройти 8 стадий развития «своего я». Развитие человека не заканчивается переходным возрастом, так как таких «переходных» стадий несколько. Незавершённость одной из этих стадий или нарушения в её процессе могут привести к разным личностным конфликтам и кризисам, которые будут присутствовать на всех последующих стадиях.

Чтобы дойти до стадии переходного возраста («Идентификация личности и путаница ролей» 15-18 лет), личность должна пережить целых 4 стадии.

В первый год жизни человека, на стадии «Доверие и недоверие» развивается параметр социального взаимодействия. В этот период главным для ребёнка является получение заботы со стороны родителей, чтобы выработать чувство доверия по отношению к окружающему миру. От этого будет зависеть то, насколько здоровыми будут его отношения с другими людьми на следующих стадиях. Возможный конфликт на этой стадии – недоверие.

Следующие стадии «Самостоятельность и нерешительность» и «Предприимчивость и чувство вины» переживаются ребёнком в следующие четыре года жизни. На этой стадии развивается самостоятельность его действий. В этот период основной задачей родителей является предоставить ребёнку максимальную свободу действий. В таком случае он вырастет самостоятельным взрослым человеком, уверенным в своих действиях. Конфликт – зависимость и чувство вины.

От 5 до 11 лет ребёнок находится на стадии «Умелость и неполноценность», в процессе которой он стремится узнать о том, как устроен мир. В этот период на ребёнка могут повлиять не только родители, но и преподаватели, друзья, другие общественные институты. Конфликт – чувство неполноценности.

Наконец, стадия «Идентификация личности и путаница ролей», известная как «Переходный возраст» переживается личностью в 15-18 лет. В этом возрасте личность стремится осознать свои потребности, установить свои ценности, идеалы семьи, дружбы. На этой стадии влияние внешнего мира на подростка заметно снижается, становится косвенным. Если личность в полной мере выработала качества, присущие каждой из прошлых стадий, то её переход произойдёт плавно и безболезненно. В противном случае, непонимание внутренних потребностей вызовет подростковый бунт, желание идти против правил. Возможный конфликт – смешение ролей.

Развитие личности не заканчивается после четвёртой стадии. Эриксон выделил также такую стадию как «Близость и одиночество», в процессе которой личность, завершив поиск себя, начинает проявлять заботу и сочувствие по отношению к другим людям. Конфликт – одиночество.

«Общечеловечность и самопоглощённость» – одна из последних стадий жизни человека, когда он испытывает потребность в сопричастности с миром, переживает за судьбы людей и человечества в целом. Это время развития самых высоких духовных ценностей. Возможный конфликт – стагнация.

Последняя стадия жизни сильнее всего зависит от всех предыдущих стадий. «Цельность и безнадёжность» – это время, когда человек наиболее активно анализирует свою жизнь. Он может быть удовлетворен только тогда, когда, оглядываясь на свою прожитую жизнь, понимает, что сделал всё, что хотел и на что был способен. Конфликт – отчаяние.

По словам учёного, данный алгоритм был навеян временем, и безусловно он менялся под воздействием новых культур, ценностей, научного прогресса. Становление человека он рассматривает через призму нахождения места идентичности в цикле человеческой жизни, не считая ее чем-то статичным. Он апеллировал не столько к биологическим, сколько к социальным и культурным факторам [1, с. 23]. Главное, чтобы они позволяли личности развиваться естественным образом, так как нарушения одной из стадий (увеличение стадии) могут привести к кризису при переходе на следующую [4, c. 34].

Например, продукты массовой культуры могут навредить в процессе периода переходного возраста. Молодые люди тратят слишком много времени на развлечения: просмотр сериалов, компьютерные игры, социальные сети. Тогда как в этом возрасте очень важно раскрыть свои амбиции и самоутвердиться путём получения образования, общения, приобретения новых навыков и знаний.

Один из ярких примеров – телешоу «Битва экстрасенсов». Этот продукт массовой культуры стал развлечением для всех возрастных групп людей. Он привлекает своим незамысловатым сюжетом, необычными участниками. Телешоу носит только развлекательный характер, оно не развивает, не помогает осознать духовные ценности, не является полезным ни для одной возрастной группы людей.

Влияние культуры на личность изучала антрополог М.Мид, которая выделила типы культуры на основе влияния новаций и культурных традиций на форму взаимодействия людей.

Существует три типа культуры: постфигуративная, кофигуративная, префигуративная. Каждому веку соответствует своя культура, которая определяет форму взаимодействия младших и старших поколений.

Традиционному обществу характерна постфигуративная культура, когда младшие поколения живут по правилам и традициям старших. Особенности этого типа – бесконфликтность, частичная осознанность норм культуры, автоматичность потребления продуктов культуры. Такая культура консервативна, в ней нет места инновациям, но с другой стороны её очень легко разрушить.

С развитием массовой культуры и технологий в обществе между старшими и младшими поколениями начал зарождаться конфликт. Кофигуративная культура – это культура, нормы которой устанавливают современные люди, при этом им ещё нужен опыт старших поколений. Такая культура была преобладающей в двадцатом веке. От других культур она отличается спадом авторитета старших поколений, ярко-выраженным переходным возрастом, образованием субкультур. Эта культура динамична, она подстраивается под интересы потребителей. При этом, чтобы оставаться востребованными, старшие поколения учатся у младших.

Мир развивается настолько быстро, что уже в следующем двадцать первом веке образуется другая, префигуративная культура. Трансформации происходят настолько интенсивно, что старшее поколение уже не в силах контролировать происходящее. Молодое поколение в этом случае является проводником для старшего, опыт которых становится тормозом для их дальнейшего развития. Происходит стирание возрастных границ [2, с. 322].

Исследование влияния культуры на людей в 1948 г. провёл также американский антрополог М.Херсковиц, который вообще отделил понятия «культура» и «общество». Общество – это группа индивидов, живущих вместе, а культура – это способ жизни и поведения, присущие этой группе людей. Очевидно, что каждой эпохе присуща своя культура.

В рамках своей концепции М.Херсковиц ввёл термин «инкультуризация», который означает процесс освоения индивидом норм и особенностей культуры, господствующей в данном обществе.

При этом необходимо учитывать, что инкультуризация не тождественна социализация. Социализация – это усвоение того, как жить в обществе в целом (понимание социальных ролей, норм поведения), социализация не меняется, приобретается пассивно и не имеет цикличного характера.

При исследовании процесса личностной инкультуризации были выделены две фазы – детство и зрелость. В детстве ребёнок овладевает этикетом, религией, опытом предшествующих поколений. В этот период личность – это скорее инструмент, а не игрок, так как большинство норм и правил диктуются ему его родителями. Прохождение этой фазы – это обеспечение стабильности культуры.

Было выяснено, что протекание следующего этапа, зрелости, полностью зависит от типа культуры в обществе. Если в обществе преобладает постфигуративная культура, то индивиду будет достаточно знаний, полученных в детстве, для полного усвоения культуры.

Напротив, в обществе, где преобладающей является префигуративная культура, индивид будет проходить процесс инкультуризации еще раз, меняясь и совершенствуясь, так как тех знаний, которые он получил в детстве, недостаточно.

В зрелом возрасте индивид получает возможность принимать или не принимать культуру, изменяя её и подстраивая под себя.

В свою очередь, вместе с трансформацией культуры меняется и сам процесс инкультуризации. Человеку необходимо осваивать массу новой информации каждый день, чтобы оставаться компетентным [5, p. 6].

Для иллюстрации возрастной специфики досуговых потребностей и интересов потребителей продуктов массовой культуры обратимся к результатам студенческого эмпирического исследования 2017 г. [3].

На первом этапе исследования проводился мониторинг интернет-сайтов поисковой системы «Google», по ключевым словам, «массовая культура». Было установлено, что наиболее активной является группа людей возраста 25-35. Эта группа проявляет такую же высокую активность на интернет-форумах, где более 60% представителей группы обсуждают литературу, искусство.

Второй частью исследования было определить предпочтения студентов в кино, литературе и искусстве. Группе студентов было предложено выбрать самые интересные на их взгляд книги и фильмы. В результате было обнаружено, что 50 % студентов выбрали продукты низкой массовой культуры (шоу «Битва экстрасенсов») в качестве самых познавательных.

Таким образом, было выяснено, что среди подростков преобладают представители низкой культуры.

В связи с тем, что интересы молодёжи и людей среднего возраста очень близки, происходит стирание возрастных границ.

На заключительном этапе были выявлены изменения в ценностях, транслируемых массовой культурой. В 1997 г. самые популярные детские шоу транслировали ценность добра и общности людей, слава и престиж были на 15. В 2007 г. напротив, слава поднялась на 1 место, а доброта опустилась на 11.

Эти выводы объясняют факт увеличения переходного возраста, периода «Идентификации личности и путаницы ролей», так как понимание добра и зла является основополагающей личностной потребностью, которая лучше всего усваивается в первые года жизни человека.

Данное исследование показало, насколько важны транслируемые массовой культурой ценности. Более двух третей опрашиваемых вообще не знали о существовании влияния культуры. Они просто удовлетворяли свои досуговые потребности, даже не задумываясь о том, что это культура определяет их желания, а не они [3].

Таким образом, сделав информацию доступной, а жизнь проще, массовая культура стала удовлетворять досуговые потребности всех возрастных групп людей, что имеет как положительный, так и отрицательный эффект на процесс личностного развития. С одной стороны, с развитием массовой культуры люди стали ближе к предметам искусства, истории. С другой стороны, представители всех возрастных категорий стали уделять слишком много времени развлечениям, играм, социальным сетям, игнорируя свои истинные потребности.

Список литературы

- Королева А.А. Трансформация социокультурной идентичности в условиях перехода к сетевому обществу (сравнительный анализ опыта России и Испании). Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / Московский государственный институт международных отношений (университет). Москва, 2015. 177 c.

- Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. — М.: Наука, 1988. — 429 с.

- Тюрюмин В.Ф., Жикина С.С. Особенности влияния массовой культуры на формирование личности // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LX междунар. студ. науч.-практ. конф. №12(59). URL: https://sibac.info/archive/social/12(59).pdf (дата обращения: 14.12.2019)

- Эриксон Э. Детство и общество. -СПб.: ИТД «Летний сад» 2000. – 416 с.

- Herskovits M. J. Cultural Relativism. Perspectives in Cultural Pluralism. -New York: Random House. 1972. – 293 p.

- Sawyer S.M., Azzopardi P.S., Wickremarathne D., Patton G.C. The age of adolescence // The Lancet Child & Adolescent Health. 2018. Volume 2, Issue 3, P. 223-228. DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1

AGE SPECIFICITY OF LEISURE REQUIREMENTS AND INTERESTS OF MASS CULTURE PRODUCT CONSUMERS

E.V.Gubina

A 4th year student of the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO- University), faculty of International journalism.

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO- University), Moscow, Prospect Vernadskogo, 76, 119454.

Abstract: The article will conduct a study of the influence of the outside world on personality development. Based on the studies that have already taken place, it will be ascertained whether the needs of people change under the influence of cultural transformations. The purpose of the study is to establish the influence of modern mass culture on human needs in both a positive and negative sense.

Key words: leisure needs, popular culture, transitional age, age limits.

Определение зависимости ASAM

Что такое определение зависимости?Зависимость — это излечимое хроническое заболевание, включающее сложные взаимодействия между мозговыми цепями, генетикой, окружающей средой и жизненным опытом человека. Люди с зависимостью употребляют психоактивные вещества или ведут себя компульсивно и часто, несмотря на пагубные последствия.

Профилактические меры и подходы к лечению наркомании обычно столь же успешны, как и методы лечения других хронических заболеваний.

Загрузить документ

Фон

Четкий язык и терминология в медицине критически важны для передачи текущих представлений о болезни, факторах риска, диагнозах, прогнозах, вариантах лечения, здоровье и благополучии пациентов, общественности, политиков, средств массовой информации и других лиц. Учитывая стигму, связанную с употреблением психоактивных веществ и зависимостью, это особенно верно в отношении наркологической медицины. Терминология в этой области уже давно представляет проблемы для врачей, пациентов, членов семей, политиков, средств массовой информации и широкой общественности.Даже название Американского общества наркологической медицины развилось из предыдущих терминов, встречающихся в названиях предшествующих организаций: алкоголизм, алкогольная и другие наркотические зависимости, наркология и, наконец, наркология.

Чтобы помочь прояснить значение терминов, связанных с зависимостью, используемых ASAM, Совет ASAM в 2007 году одобрил создание Группы действий по описательной и диагностической терминологии (DDTAG). Эта группа провела обширное исследование и подробно обсудила, как разработать длинные и короткие определения зависимости * от ASAM 2011 года, а также определения терминов, связанных с лечением, выздоровлением и спектром употребления вредных веществ.DDTAG отметил, что вариации в предположениях о том, что составляет желаемый результат выздоровления, независимо от того, было ли это обеспечено профессиональным лечением или нет, были неотъемлемой частью терминологических проблем.